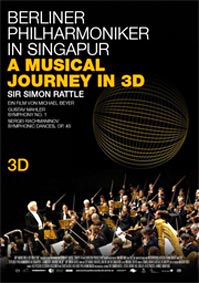

Berliner Philharmoniker in Singapur - A Musical Journey in 3D

Regie: Michael Beyer

Starttermin: 20. Oktober 2011

|

|

3D als neue Dimension des Konzertfilms

|

Wie soll das denn gehen?, fragt man sich zu Anfang. Passt ein Hörgenuss wie Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 1 und das oft hektische Herumgefliege von 3D-Bildern zusammen? Die Antwort lautet, für manchen überraschend: Ja, durchaus. Das hängt von der Prämisse ab. „Ich wollte keine Zirkusnummer schaffen, sondern ein intensives Musikerlebnis“, erklärt Regisseur Michael Beyer. Er wollte die „Sinnlichkeit des Musikgenusses“ durch 3D sogar verstärken und „den Zuschauern, die auch Zuhörer sind, die Augen und Ohren noch ein bisschen weiter öffnen.“ Das ist ihm und den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle auch auf bahnbrechende Art und Weise bei diesem Pilotversuch gelungen. Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 1 und Sergei Rachmaninovs Sinfonische Tänze op. 45 erscheinen durch den weisen Einsatz von 3D in unerwartetem Glanz. Die Bilder sind so dezent eingesetzt, dass sie die Musik nicht beeinträchtigen, sondern unterstreichen.

„Musik zu visualisieren, das ist der Auftrag dieses Films“, erklärt Beyer. Dabei hat er das Gegenteil gemacht, was leider nur zu oft in 3D-Filmen vorkommt. „Mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, in die Tiefe des Raumes zu gehen und nicht unentwegt den Vordergrund zu bespielen. Die Bilder dürfen niemals größer sein als das, was sie uns zeigen“. Da überwiegend auf der Bühne gedreht wurde, befindet sich der Zuschauer meist mitten im Orchester. So viel Nähe zu den Musikern ist selbst vom besten und teuersten Sitz im Konzertsaal aus nicht zu erreichen und der Vorteil der immer populärer werdenden Konzertfilme. Mit 3D hat Beyer seine Absicht, einen weiteren „Mehrwert“ für das Kinopublikum zu schaffen, erreicht. Da die Musiker eher kleine Bewegungen machen, hat er die Anzahl der Bilder und Schnitte im Vergleich zu bisherigen Konzertfilmen reduziert. „Das ergab sich aus der Kraft der 3D-Bilder. Sie betonen das Dialogische des Musikmachen ohnehin sehr stark, so dass es nicht noch durch den Schnitt verstärkt werden muss. Auch so wird deutlich: Musizieren ist ein Gespräch, ein Wechsel von These und Antithese, geführt von den Musikern. Das ist sehr organisch. Da darf ich als Regisseur nichts aufpfropfen.“ Durch die Raumtiefe kann man mehrere Musiker gleichzeitig beobachten. Der Kinozuschauer kann so im Rahmen der Einstellung seinen Blick selber lenken, was auch der Ruhe der Bilder zu verdanken ist.

|

Dirigent Sir Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker © Warner Bros. Pictures Germany

|

Bei Mahlers Sinfonie bleibt die Kamera im Konzertsaal des Esplanade Theatres on the Bay in Singapur. Während der Sinfonischen Tänze von Rachmaninov werden gelegentlich Bilder aus Singapur eingespielt, die in Rhythmus und Dynamik die Musik ergänzen.

Die Berliner Philharmoniker waren neuen Techniken gegenüber schon immer aufgeschlossen. Das Traditionsorchester wurde 1882 gegründet und hat schon Aufnahmen auf Schellack-Platten gemacht und unter dem Dirigenten Herbert von Karajan die weltweit erste Audio-CD produziert. 2003 entstand die preisgekrönte Filmdokumentation „Rhythm Is It“ über das Bildungsprojekt Zukunft @Bphil der Berliner Philharmoniker. Seit 2008 haben sie ein Online-Portal, „Digital Concert Hall“, auf dem fast alle Abonnentenkonzerte der Berliner Philharmoniker live im Internet übertragen werden. Der erste Gehversuch eines Konzertfilms in 3D ist eine konsequente und gelungene Weiterführung dieser Tradition als Vorreiter.

Als 1896 die Gebrüder Lumière die ersten Bewegtbilder einem Pariser Publikum vorstellten, hatten sie vorher schon Versuche angestellt, ein dreidimensionales Verfahren zu entwickeln. Aber erst 1922 kam der erste längere Stummfilm in der Rot-Grün-Technik des Anaglyph-Verfahrens heraus: „The Power of Love“ (USA) von Nat Deverich. Die Kamera und Projektoren waren von Harry K. Fairhall und Robert F. Elder entwickelt worden. 1936 folgte in Italien der erste Tonfilm in 3D, die Komödie „Nozze vagabonde“, Regie: Guido Brignone. Die 3D-Technik wurde im Film also früher eingesetzt als Farbe und Ton.

1953/54 war eine erste Blütezeit des 3D-Films. Das lag an der Einführung des Fernsehens in den USA, über das 1952 bereits 15 Millionen Haushalte verfügten. Auch wenn das erst die bescheidenen Anfänge des Heimkinos waren, fürchtete die Filmindustrie die Konkurrenz. Zu Beginn dieses Jahrtausends nahm die Videopiraterie dermaßen zu, dass verstärkt an der Verbesserung der 3D-Qualität gearbeitet wurde, um einen Anreiz für das Kino zu schaffen, der auf DVD nicht zu erreichen ist. Der eigentliche Durchbruch gelang 2009, als ein neues 3D-Projektionsverfahren eingeführt wurde, das auf Multiwellentriplets basiert und eine bessere Trennung der Kanäle ermöglicht. Seitdem hat Zahl der 3D-Kinofilme stetig zugenommen. Der erste wirklich künstlerische Einsatz von 3D gelang ebenfalls 2009 mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“.

Der Trend geht seit einigen Jahren dahin, die 3D-Technik weniger als Selbstzweck zu verwenden, sondern sie moderater in den Dienst der erzählten Geschichte zu stellen. Mit dem ersten Konzertfilm in 3D hat Michael Beyer nicht nur technisch gesehen Filmgeschichte geschrieben, er hat – und das durch den Verzicht auf übertriebene Effekte – auch die künstlerischen Möglichkeiten ausgelotet.

|

Helga Fitzner - 24. Oktober 2011

ID 5450

Weitere Infos siehe auch: http://www.berlinerphilharmoniker3d-derfilm.de

|

|

|

Rothschilds Kolumnen

DOKUMENTARFILME

DVD

FERNSEHFILME

HEIMKINO

INTERVIEWS

NEUES DEUTSCHES KINO

SPIELFILME

TATORT IM ERSTEN

Gesehen von Bobby King

UNSERE NEUE GESCHICHTE

Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal

|