Berlin-Film probte Urknall in

Lynch'er Manier - eine

Achterbahnfahrt ist harmlos

verglichen mit einem Besuch von

Stephan Geenes neuem Film

Umsonst

|

Berlin im Sommer. Aziza zieht frühmorgens ihren abgenutzten Rollkoffer durch die Straßen Kreuzbergs, die schmuddelige Hauptstadt schläft noch. Aziza ist keine derjenigen, die all ihre Träume und Hoffnungen auf ein besseres Leben nach Berlin schleppen, weil sie in dieser unvollkommenen, aber toleranten Stadt eine billige Projektionsfläche sehen. Aziza kehrt zurück, für sie ist die Reise (vorerst) beendet. Eine Enttäuschung, von der der Zuschauer nichts Genaues erfährt, wiegt schwerer als die fünf Sachen, die sie mit sich durch Berlin schleppt. Eigentlich sollte Aziza in Portugal ein Praktikum machen und bei ihrem leiblichen, von der Mutter getrennt lebenden Vater leben, beides scheint schief gegangen zu sein. Doch die Zeit ist nicht stehen geblieben: Aziza muss zu ihrer großen Enttäuschung feststellen, dass nichts mehr ist wie sie es zurückgelassen hat. Die Freunde haben Abschlüsse gemacht, Lehren begonnen, sich getrennt, neu verliebt und Seyneb, Azizas ehemals beste Freundin, ist irgendwie "komisch geworden". Noch schlimmer: In ihrem Bett schläft jetzt Zach, ein junger Neuseeländer, der Berlin zu seiner neuen Heimat auserkoren hat, um einmal Hipster zu spielen (sein Hobby ist es, sich Klamotten aus Mülltonnen zusammenzusuchen). Obwohl er kaum mehr als ein paar Brocken Deutsch spricht, muss er auch gleich noch Türkisch lernen - schließlich lebt er jetzt in Kreuzberg und will auch auf Türkisch einkaufen gehen können. Azizas Mutter hat Zach das Zimmer ihrer verreisten Tochter vermietet – ohne das vorher mit ihr abgesprochen zu haben.

|

Ceci Schmitz-Chuh im Film Umsonst - Foto (C) B_Booksz AV

|

Diese Dreieckskonstellation liefert genug Sprengstoff für einen Riesenkrach zwischen Mutter und Tochter. Alte Verhaltensmuster reißen neue Wunden auf - Azizas Mutter klammert an der heranwachsenden Tochter, ist aber zugleich wütend, ihre durch das Fortgehen von Aziza kurzzeitig wiedererlangte Freiheit erneut aufgeben zu müssen. Aziza gibt sich unabhängig und mit allen Wassern gewaschen, sehnt sich aber heimlich nach nichts stärker als nach Wärme und Orientierung (nach ihrer Rückkehr schläft sie im Arm der Mutter ein). Auf der Suche nach sich selbst streift sie tagelang durch Berlin. Sie verbringt Stunden Tagebuch schreibend am Landwehrkanal und tagträumend auf dem Tempelhofer Feld (eine von spielen Anspielungen auf den Fänger im Roggen). Nachts durchkämmt sie das Kreuzberger Party-Epizentrum rund um das Schlesische Tor, begegnet Vertretern der schwäbischen Exil-Intelligenzia, die gerade in Kreuzkölln eine Galerie mit Polaroidfoto-Aufnahmen eröffnet haben und Biowein trinkend, ebenfalls über die Sinnfrage sinnierend, auf kleinen Holzschemeln sitzen, die aussehen, als hätte man sie der nächstgelegenen Kita entwendet. Aziza gerät an eine düstere Gestalt namens Blanche, die sie auf der Polizeiwache kennengelernt hat, wo sie wegen Sachbeschädigung kurze Zeit einsaß. Den ultimativen Kick erfahren die beiden Halbstarken, als sie zusammen ein Auto anzünden.

Bekannter Stoff also. Nicht, dass Filme immer etwas gänzlich Neues erzählen müssten. Seien wir einmal ehrlich - fast alle Filme und Bücher (auch die genialsten) kreisen um die immer gleichen drei Sujets: Liebe, Tod, Sinnsuche. Umsonst driftet dennoch nicht ins Banale ab: Regisseur Stephan Geene ist es gelungen, aus recht abgenutztem Material einen unterhaltsamen, oft traurigen, an vielen stellen komischen Film zu machen. Das Mutter-Tochter-Verhältnis ist in seiner Komplexität durch zwei brillante Hauptdarstellerinnen (Viviane Bartsch und Ceci Chuh) sehr authentisch und zugleich berührend wiedergegeben, und die Berlin-Bilder wären schon für alle Berlin-Verliebten Grund genug, sich den Film anzusehen. Nach knapp neunzig Minuten, als man sich schon auf den Abspann gefasst macht und bereit ist, nach einem netten, wenn auch nicht weiter aufwühlenden Film nach Hause zu gehen, kommt der große Knall.

* * *

Was folgt, ist eine (Ent)täuschung der übelsten Sorte...

Umsonst dreht sich einmal um sich selbst und bringt die (narrative) Welt ins Wanken - und den perplexen Zuschauer gleich mit. Fünf Minuten vor Filmende bricht Geene den Plot brutal und unerwartet auf – er reißt die illusorische Haut auf und legt die Adern frei - Dekonstruktivismus in seiner reinsten Form. Das Konzept ist ganz einfach; vergleichbar mit dem Matroschka-Prinzip, tut sich plötzlich eine neue Erzählebene auf: Aziza entpuppt sich als Schauspielerin IM Film. Die gesamte Erzählhandlung um die junge Halbportugiesin, die eine Identitätskrise durchmacht und schlafwandlerisch durch Berlin taumelt, war nichts als ein Film im Film. Die Admiralsbrücke, auf der der Zuschauer noch kurz zuvor Aziza beim Abhängen mit ihren Freunden zusah, ist nun die Kommandobrücke des (fiktiven) Filmteams. Noch abstruser wird die Situation, als die Erzählebenen miteinander verwoben werden - die Schauspielerin, deren Namen wir nicht kennen, verwechselt selbst Realität und Fiktion und ritzt sich die Arme auf genau wie die Filmfigur, die sie eigentlich nur SPIELEN soll. Sie scheint selbst eine Identitätskrise durchzumachen, und auch mit ihrer Mutter hat sie ähnliche Probleme wie ihre Rolle Aziza. Beim Zuschauer entsteht ein Gefühl des Belogenwordenseins. Man ist wortwörtlich hinters Licht geführt worden.

*

Nun ist der Gang hinter die Kulissen oft mit einer großen Enttäuschung verbunden – dem Gefühl, wenn Kinder entdecken, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, nicht ganz unähnlich. Der Zauber entschwindet, das Tageslicht legt unschöne Falten frei, und zum Vorschein kommt, oh Wunder, die Normalität - die fade Gestalt, der wir doch eigentlich mit Hilfe der Kunst entfliehen wollten! Sobald wir die erste Seite eines Romans aufschlagen, in den Polstersesseln eines Theaters verschwinden oder in der tiefschwarzen Nacht eines Kinosaals abtauchen, machen wir uns (freiwillig!) zu Komplizen eines großen Betrugs. Wir willigen begierig in den narrativen Pakt ein, d.h. wir nehmen die uns dargestellte fiktive Welt für bare Münze.

Bereits in der Antike entzweite die Frage nach der Berechtigung von Poesie die großen Denker - Platon bezeichnete alles Fiktive als eine große Lüge, ja gar Täuschung. Aristoteles hingegen erachtete Fiktion als Nachahmung (mimesis) von Begebenheiten, die sich wahrscheinlich auf eine ähnliche Art und Weise (veri similia – dem Wahren ähnlich) in der Realität zugetragen haben. Im Fiktiven werden sie abgebildet, um dem Menschen seine Laster vorzuführen und ihn in einem Lernprozess von diesen zu befreien.

Der Dekonstruktivismus macht sich einen Spaß daraus, dem Kunstkonsumenten die Täuschung, der er (bereitwillig) erlegen ist, vor Augen zu führen. Vergleichbar mit der der Psychoanalyse wühlt er in tiefer gelegenen, dem Tageslicht verborgenen Schichten und rührt dabei einigen Schlamm auf. Durch das Aufzeigen der GEMACHTHEIT von Kunst sind wir aufgefordert, über die Frage nachzudenken, was unseren Hunger nach Fiktion erzeugt. Der Dekonstrutivismus verwischt die Konturen von Wahrheit und Abbild. Ineinander verschachtelte Metaebenen führen unser Konzept von Realität AD ABSURDUM, ja entlarven die bloße Vorstellung davon als nichts als ein (jederzeit abmontierbares) Konstrukt. David Lynch beherrscht dieses Spiel bis zur Perfektion: Mulholland Drive hinterlässt nicht nur durch seine düsteren Bilder zu einem verzwickten Mordkomplott in der Filmbranche und seinen noch viel düstereren Soundtrack einen unguten Eindruck. Das Gefühl von Übelkeit, mit dem der Zuschauer den Kinosaal verlässt, wird v.a. durch die Dekonstruktion jeglichen Konstrukts erzeugt: Gerade als man glaubt, einen gewissen Plot ausgemacht und (innerfilmische) Realität von den Traumsequenzen der Protagonistinnen unterscheiden zu können, entlarvt ein scheinbar schallhaft lachender Lynch diesen Anspruch als großen Irrglauben. Eine Sängerin fällt auf der Bühne tot um, doch ihr Gesang verstummt nicht. Die Enttäuschung auf Seiten des Zuschauers, dass es sich bei ihrer Darbietung (einer Show IM Film) um nichts als Playback handelt, bildet eine brillante Metapher für Kunst als solche.

|

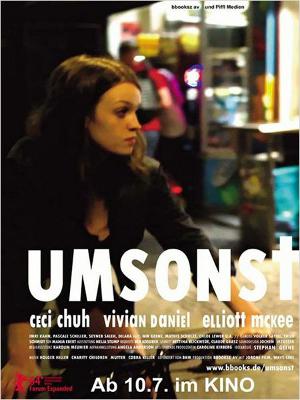

Filmplakat zu Umsonst

|

Mit einem ähnlichen Kunstgriff schließt auch Umsonst (allein der Titel kann als autoreferentiell gewertet werden): Die letzte Szene zeigt Kunstschaffende, wie sie ihr Unwesen treiben, d.h. im platonischen Sinn die Wahrheit „verdrehen“. Die (fiktive) Schauspielerin verwechselt das Leben ihrer Filmfigur mit der sogenannten Realität, und der (fiktive) Regisseur des Films im Film sinniert darüber, was es heißt, Kunst zu machen. Der zeitgleich zum Abspann eingespielte Song „Celebrity“ vervollständigt das metafiktionale Portfolio. Eine Achterbahnfahrt ist nichts dagegen.

|

Lea Wagner - 6. August 2014

ID 7998

Post an Lea Wagner

|

|

|

Rothschilds Kolumnen

DOKUMENTARFILME

DVD

FERNSEHFILME

HEIMKINO

INTERVIEWS

NEUES DEUTSCHES KINO

SPIELFILME

TATORT IM ERSTEN

Gesehen von Bobby King

UNSERE NEUE GESCHICHTE

Reihe von Helga Fitzner

= nicht zu toppen

= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal

|