| Literatur-Spezial |

|

Anläßlich der EU-Erweiterung präsentieren wir in loser Folge Auszüge aus dem Tagebuch, das unser Autor Patrick Wilden vergangenes Jahr auf seiner elftägigen Reise durch Estland und Lettland führte. Baltikumtours Eisenbahnbrücke über die Daugava, Riga © Patrick Wilden 2003

Eisenbahnbrücke über die Daugava, Riga © Patrick Wilden 2003

|

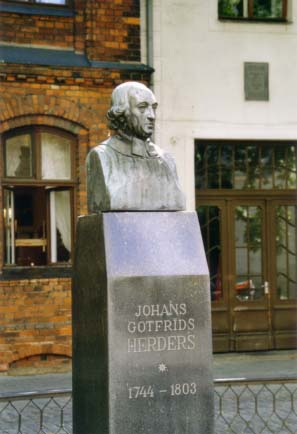

Der neunte Tag: RigaAls wir heute morgen aus dem Hotel Valdemars traten und erste Schritte in der knalligen Sonne machten, die einen heißen, mehr oder minder schwülen Tag wie den vorangegangenen ankündigte, da hatte ich den uneingestandenen, sehnlichen Wunsch, es möge bereits Abend sein.Mittlerweile ist der Abend heraufgezogen, er kam mit einem leichten Wind daher, der auf der Terrasse unten an der Daugava (Düna), wo wir vorhin noch eine Weile saßen und in den Abend hineindämmerten, aus der ersehnten Kühle so etwas wie ein leichtes Frösteln werden ließ. Liege ich wie jetzt auf meinem Bett, zwei Stockwerke hoch über der vor Verkehr schreienden Valdemara Iela um eine Viertelstunde nach Mitternacht, so merke ich allerdings auch, wie sehr mich der Rigaer, der baltische Sommer gargekocht hat. Mit dem unterdrückten Wunsch nach Schatten und nach Kühle erwanderten wir heute 'unsere' Stadt. Dabei machte ich, wenn man bedenkt, daß wir Alain de Bottons Kunst, anders, weil bewußt zu reisen, im Gepäck haben, schon von Beginn an alles falsch. Ich zauberte eine veraltete, aber im wesentlichen noch gültige Broschüre des Rigaer Büros für Tourismus hervor und schwor meinen Begleiter darauf ein, anhand dieser einen geführten Gang durch die Stadt zu machen - vorbei an halb verfallenen Jugendstilhäusern, durch weitläufige Parkanlagen, durch unebene, geschwungene Altstadtstraßen, in denen Uniformierte vor den lettischen Staatseinrichtungen (Parlament, Präsidentensitz) patrouillierten, durch Gassen, nichtssagende Pforten und schlichte Kirchenportale. Nikolai war wie immer zu höflich. Er ließ mich gewähren und sich folgsam durch sonnendurchflutete Straßenzüge voller Art déco geleiten, die von Cafés, Bars und Restaurants gesäumt sind, ohne mich daran zu erinnern, daß wir in unserem alternativen Cicerone eigentlich was anderes gelesen hatten.  Jugendstilkatze an der Meistaru Iela, Riga © Nicolai Brömse 2003 Gegen Mittag, wir hatten uns gerade vor dem Katzenhaus in der Meistaru Iela herumgetrieben, ein beliebter Rigaer Treffpunkt, wo auch drei erstaunlich lange Mafialimousinen parkten, stießen wir auf das finnische Pärchen, das wir in Kuressaare kennengelernt hatten. Mit Lotta und Seppo unterhielten wir uns anschließend ein wohltuendes Mineralwasser lang, locker, ohne angestrengte Fröhlichkeit aufkommen zu lassen, im wesentlichen auf Reisedetails beschränkt. Sie berichteten von ihrem mud treatment in einem Pärnuer Badehaus, wir fragten, ob sie sich anschließend auch im dortigen kuursaal Maßbier und Spanferkel gegönnt hätten. Sie äußerten ihre Konsumwünsche in punkto Markenklamotten, die die Rigaer Boutiquen aber nur zu globalisierten Höchstpreisen befriedigten, und wir schilderten in aller Drastik die olfaktorische Herausforderung der Latrinen von Ainai, die man besser unter den Titel "Waten in der Scheiße" fassen könnte. Freundschaftlich, doch unverbindlich verabschiedeten wir uns ein weiteres Mal, und ob wir jemals noch ein Gläschen gemeinsam leeren werden, wie es Seppo erneut vorschlug, ist mehr als fraglich, zumal die beiden morgen wieder nach Hapsalu aufbrechen. (Immerhin, zwei kleine Digitalfotos könnten uns bleiben, die wir gegenseitig machten; aber die sind ja bekanntlich leicht zu löschen.) Es war noch immer nicht Abend, sondern kaum ein Uhr. Was für ein unentschuldbarer Überdruß ist das nur, der uns im besten Wissen um die verfließende Lebenszeit dem Ende des Tages entgegen treibt? Im lettischen Okkupationsmuseum, einem häßlichen, noch aus sowjetischen Zeiten stammenden Stahlriegel auf zwei Pfeilern am Rathausplatz (Ratslaukums), fand ich zwar mehr Exponate und Informationen über die jüngere lettische Geschichte vor als in meinem kleinen Reiseführer. Dafür schwieg sich die Exposition weitgehend über die unrühmliche Rolle aus, die lettische (zusammen mit litauischen, weißrussischen, ukrainischen) Milizen bei der Ermordung der Juden im Zweiten Weltkrieg gespielt hatten. Ein kleines Volk wie das lettische, das eigentlich nur aus drei kleinen Regionen und ein paar Städten, aber einer langen, blutigen Geschichte besteht, betont - zumal seit der Wende - vernünftigerweise die Opferrolle: gegenüber dem Nationalsozialismus, viel stärker aber natürlich - und das meint hier okupacija - gegenüber der Sowjetunion. Geradezu schizophren ist die Vorstellung, daß die sowjetischen Behörden der Lettischen SSR nach dem Krieg in bester Stalinscher Manier dort weitermachten, bei der Deportation der Intelligenzija und potentieller Oppositioneller, der kulturellen Infiltrierung und der Kollektivierung nämlich, wo sie während des einen Jahres zwischen der Angliederung Lettlands an die Sowjetunion (5. August 1940) und Hitlers Angriff am 22. Juni 1941 bzw. der der Einnahme Rigas einige Tage später begonnen hatten. Schizophren ist es auch, sich vorzustellen, daß die 150.000 lettischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg unter dem Stahlhelm kämpften - und nicht wenige von ihnen aus patriotischer Hoffnung und Überzeugung -, nun unter dem Sowjetstern in eine glückliche Zukunft blicken sollten. Solch einfaches, im Sinne der Fachhistorie simplifizierendes Psychologisieren schafft es immerhin, ganz gut die Kurve zu kriegen zur friedlichen Revolution der Jahre 1989-1991. Auch der Sturm der Omon auf das lettische Innenministerium im Januar 1991 "konnte den Wunsch der Letten nach Unabhängigkeit nicht mehr aufhalten", wie es so unverwechselbar in meinem Reiseführer heißt. Die Geschichte, so muß ich aus diesem Besuch und dieser Lektüre schließen, läuft eben - vor allem für die auf Ruhe und Ordnung fußende Tourismusindustrie - immer in die 'richtige' Richtung. Ich habe die Statue von "Johans Gotfrids Herders", dem ideellen 'Völkerbefreier', auf einem schattigen kleinen Platz unweit des Doms heute eigenhändig fotografiert.  Statue von Johann Gottfried Herder am Rigaer Dom © Patrick Wilden 2003 Irgendwann, nach unzähligen Kilometern dieser buntscheckigen, belebten, so verflucht normal wirkenden Altstadt, als die Sonne ihren Zenit schon weit überschritten hatte, so gegen vier Uhr nachmittags etwa, halfen auch die Kioske und die Saldejums-(Eis-)Wägelchen und handlichen Getränkeflaschen nicht mehr weiter. Auf mein Bett in der Valdemara Iela zurückgekehrt, schrieb ich einen Packen sowjetische Postkarten, den ich mittags einer alten Deutschen aus Riga vor dem wiederaufgebauten Schwarzhäupterhaus abgekauft hatte, in dem die Rigaer tourist information untergebracht ist. Und dann war, nach ausgedehntem Dämmerstündchen, endlich der Abend da, den ich mir gewünscht hatte: kühl und leicht, windig, tief angenehm. Erst im Verlauf des Abends kam die Schwere der Müdigkeit hinzu, die mich nun von jeglichem Weiterschreiben abhält. |

Riga, 2. August 2003

Siehe auch:

Der erste Tag: Tallinn

Der sechste Tag: Saaremaa

Der zwölfte Tag: Rückkehr