|

|

|

|

|

|

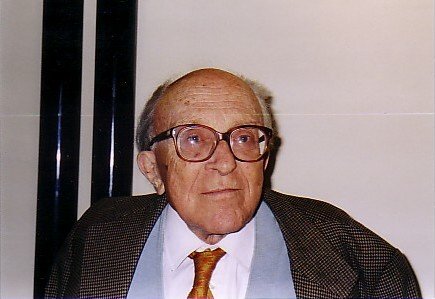

"Ich beschreibe nur, wie ich es erlebt habe"Zum 90. Geburtstag des Triester Schriftstellers Boris Pahor Manchmal, wenn man die letzte Seite eines Romans erreicht hat, verspürt man den Wunsch, den Autor oder die Autorin kennenzulernen: um zu erfahren, ob er oder sie selbst hinter dem Ich-Erzähler oder der Ich-Erzählerin steckt und ob er oder sie das Verhalten des Helden oder der Heldin tatsächlich gutheißt; ob die beschriebenen Orte tatsächlich auch existieren - man würde diese Orte gern selbst aufsuchen, um manches von dem Beschriebenen noch einmal nachzuempfinden. Hat man die letzten Zeilen der zwei bislang aus dem Slowenischen

übersetzten Romane von Boris Pahor gelesen, verspürt man kaum den

Wunsch, die Handlungsorte zu besuchen. Und nachempfinden will man auch

nicht. Man weiß, man kann es nicht. Denn diese Orte sind die KZs

Natzweiler, Dachau und Bergen-Belsen (in Nekropolis) und ein

Sanatorium bei Paris (in Kampf mit dem Frühling). Dennoch würde

man diesen Autor gerne persönlich kennenlernen, vor allem seinen Augen

begegnen - jenem Körperteil, in dem sich üblicherweise die menschliche

Seele spiegelt, der in den seelenlosen Zeiten eben nur zu einem Organ

reduziert wird, und zwar dem einzig lebendigen, in dem man noch den

dünnen Hauch des Lebens erkennen kann in einem Körper, der ansonsten

gleich einem Holzstück verkümmert ist. Dem stumpfen Anblick dieser

Augen ist Pahor tagtäglich in den KZs begegnet, die er ab April 1944

durchwandern mußte. In Triest geboren, hat Pahor von klein auf die Kluft überbrücken müssen, die sich permanent bedrohlich zwischen dem intimen Umfeld slowenischer Landsleute und dem von der italianità durchsetzten öffentlichen Leben Triests auftat. Der tradierte Gegensatz zwischen italianisierter Stadt und slowenischem Umland wurde seit der italienischen Irredenta im 19. Jahrhundert zu dem zwischen Kultur und Unkultur stilisiert; unter der faschistischen Regierung der Zwischenkriegszeit wurde dieser Gegensatz dann noch zu einem zwischen höherer und niederer Rasse verschärft. Auf diese Weise offenbart die Erfahrung einer Grenze, die ansonsten ausschließlich politisch konnotiert ist, ihre eigentliche Bedeutung: Eine Grenze ist nur dort, wo es Ausgrenzungen im Alltag gibt, wo sich das Persönliche am unzugänglich Öffentlichen bricht. Kurz nachdem Pahor 1944 von seinem Dienst beim inzwischen aufgelösten italienischen Militär nach Hause zurückgekehrt ist, wird er wegen seiner linksgerichteten politischen Überzeugungen von der deutschen Besatzungsmacht verhaftet, die ihn zunächst in das einzige italienische KZ San Saba am Stadtrand von Triest steckt. Von da wird er dann eine Reise antreten durch völlig neue mitteleuropäische Städtelandschaften - eben durch Nekropolen. Die dort erfahrene menschliche Erniedrigung läßt zwar den Glauben an die Menschlichkeit fragwürdig erscheinen, war aber für all jene mit Grenzerfahrungen weniger überraschend, als es den Nachgeborenen vorkommen mag. Denn, wie Pahor in Nekropolis schreibt, "man hatte schon in der Jugend alle Illusionen aus unserem Bewußtsein verbannt und uns darauf getrimmt, nur noch radikales, apokalyptisches Unheil zu erwarten." So hat man sich auch eine Ordnung, ein Leben und eine Beschäftigung im KZ vorzustellen - in ihrer pervertierten Reduktion: als einen Ort wo das Individuum in eine "lange deutsche Nummer" verwandelt wurde; wo die Hoffnung, der Horizont des menschlichen Daseins, nur als matter Abglanz ihrer selbst in den seltenen Augenbicken der Befriedigung elementarer Bedürfnisse erscheint (ähnlich wie in J. Semprúns Was für ein schöner Sonntag!); wo durch Arbeit der Mikrokosmos des menschlichen Lebens nicht weitergebildet, sondern jederzeit ausgelöscht werden konnte. Und so wird bei Pahor besonders deutlich, daß Auschwitz kein Betriebsunfall der Geschichte war, sondern die auf die Spitze getriebene Ausgrenzung im Zeitalter des radikalen Nationalismus. Diese Erfahrungen bilden zwar den Stoff einiger seiner Romane, sie sind aber kein "Erlebniskapital" (I. Kertész), ohne das Pahor als Schriftsteller unvorstellbar wäre. Sein Selbstverständnis als Literat sieht er nicht in der existentiellen Aporie "schreiben oder leben" (J. Semprún), sondern in dem symbiotischen Prozeß "schreiben und leben" erfüllt. Dennoch ist auch er mit dem Dilemma eines jeden Schriftstellers, der den Holocaust überlebt hat, konfrontiert: Wie ist das Unaussprechliche auszusprechen? Es scheint so, daß die am eigenen Leibe erfahrene Apokalypse der Welt keine Belletristik, keine Dichtung hervorbringen kann, eher den Drang zur Erklärung. So tritt Pahor mit dem Anspruch auf "zu beschreiben, wie ich es erlebt habe". Der autobiographische Charakter seiner Romane zeichnet sich durch dokumentarische Methode aus und wird durch den Verzicht auf Metaphern verstärkt. "Mein Eindruck damals war, daß die ganze Rettung des Menschen von dem wenigen Lebenssaft in seinen Augen abhängig war", sagt er heute. "Dafür brauchen Sie keine Metapher." Da seine literarischen Anfänge dem italienischen Neorealismo (E. Vittorini) und den Autoren der amerikanischen Moderne (E. Hemingway, W. Faulkner oder J. Steinbeck) geschuldet waren, hat die Lagererfahrung Pahor in seiner Präferenz für den realistischen Stil zusätzlich gefestigt. Zwar hatte der Mensch unter den KZ-Bedingungen "weder Vergangenheit, noch Zukunft", dennoch hieße es, Pahors Werk mißzuverstehen, würde man die Realität des Lebens mit dessen radikaler Entzauberung gleichsetzen. Der Mensch war auf die Vitalität seines Körpers reduziert, in dessen letzten Regungen dennoch der Hauch der Hoffnung stets bewahrt geblieben ist. Es ist keine ihm äußere geistige Kraft. Denn in den Lagern sind bekanntlich nicht nur Millionen gestorben, sondern auch Gott. Der Geist lebte nun in einem selbst, in Augenblicken der Liebe - zur Natur und zur Heimat und vor allem zur Frau. Man mag nach der Lagererfahrung desillusioniert gewesen sein, entmutigt und resigniert war man aber nicht. Bei Pahor ist der Mensch nicht allein das Opfer und nicht allein ein Schicksalsloser. Sein Roman Kampf mit dem Frühling ist die Geschichte einer Rückkehr als unendliche Annäherung an die Außenwelt, gerade über die Brücke, die für einen Mann nur die Liebe zu einer Frau schlagen kann. Und überhaupt ist für Pahors Werk die Apotheose der Frau charakteristisch, so daß sie in seinem Roman Zibelka sveta ("Wiege der Welt") für diese Wiege steht, und zwar die einer humanistischen Welt - "ohne Diktatur, ohne Töten, ohne Maschinengewehre". Liebe ist für Pahor die "Transzendenz in der Immanenz". Psychologisch betrachtet, läßt sich sein Werk im Horizont des Kampfes zwischen Eros und Thanatos verorten, mit dem unüberhörbaren, heute so selten zu vernehmenden optimistischen Grundton. So überrascht es nicht, daß man nach der Lektüre der anderen, noch nicht übersetzten Romane und Novellen eine noch breitere, lyrische Dimension in Pahors Werk entdeckt. Es sind Stimmungsbilder seiner Heimatlandschaft, des Meeres und des Karstes, die nicht um ihretwillen dastehen oder etwa dem Erzählfortgang als Folie dienen. Es ist vielmehr der Hinweis auf das elementare Empfinden der sengenden Karstsonne und der peitschenden Bora, von Wohlgefühl und Schmerz, der die Gewißheit eigener Wurzeln vermittelt. Denn kaum einer ist, wie der Mensch an der Grenze, seiner eigenen Identität so unsicher. Sehnsüchtig sucht er nach ihr, und sei sie auch nur im Stein und Wasser erfahrbar. Umso schmerzhafter wurde die Erfahrung des KZ-Rückkehrers, von diesen Wurzeln teilweise getrennt zu werden und von nun an in der ersten geteilten Stadt Europas leben zu müssen. Die Triest-Krise als Vorbote des Kalten Krieges, die Flüchtlingswellen aus dem nahen Istrien, die verschwiegenen Verbrechen an Minderheiten in Italien stellen die Nachkriegskoordinaten für die Identitätsbildung der slowenischen Ethnie dar, zu der sich Pahor ausdrücklich bekennt. Er ist allzu sehr homo politicus, um zum Sein nur über das literarische Schreiben kommen zu wollen. Seine engagierten Essays druckte er in der von ihm und seinem engen Kreis über Jahrzehnte herausgegebenen Zeitschrift Zaliv ("Bucht"). Pahors Interventionen und Einmischungen in die italienische Politik wurden von dem Wunsch nach der vollen kulturellen und politischen Anerkennung der slowenischen Minderheit in Italien getragen - und von dem nach Gerechtigkeit. Es ist eine auf der historischen Aufarbeitung beruhende Gerechtigkeit den politischen und den Opfern nicht-jüdischer Herkunft gegenüber: "Denn es war nicht alles Shoa." So ist in Frankreich eine Initiative für die Einrichtung eines Europäischen Zentrums für ehemalige deportierte Lagerinsassen im Gange, wozu auch die Übersetzung von Nekropolis unmittelbar beigetragen hat. Eine solche Gerechtigkeit soll nicht zuletzt als Fundament des künftigen, von Pahor befürworteten vereinigten Europas der Vaterländer dienen.So ist das Leben von Boris Pahor ein Beispiel für eine Dimension der europäischen Vergangenheit, der nun nach der Rückkehr Europas in seine Mitte besondere Aufmerksamkeit gilt. Das Werk von Boris Pahor ist ein Beispiel dafür, wie ein von der Gewalt des 20. Jahrhunderts gezeichnetes Leben ohne Ressentiments dennoch eine universale, humanistische Dimension bekommen kann. Ein Beispiel zwar nur, das aber noch zu wenig bekannt ist. Jovica Lukovic, Oktober 2003 Von Boris Pahor liegen auf Deutsch übersetzt vor: |

|