| Internet-Extra |

Annäherungen an Dresden |

|

Bei der Vorbereitung meines Umzuges in die sächsische Landeshauptstadt

fielen mir zwei Merianhefte über Dresden in die Hände. Das eine

ist vor kurzem in aktueller Auflage erschienen, das andere, das

ich per Zufall in einem Regal fand, vor mehr als 35 Jahren. Zu dem

Zeitpunkt, als ich meine Regale durchforstete, hatte ich Dresden

noch nie besucht und machte mich also daran, die Stadt zu ergründen,

sie mir vorzustellen, mir ein Bild von ihr zu machen - einzig auf

der Basis dieser beiden Merianausgaben. |

|

|

|

"Wie kommt man nach Dresden?" Diese fett gedruckte, rhetorische Frage stellte die Redaktion des Merianheftes vom Oktober 1967 ihren Reiseinformationen voran, um darauf eine ganze Spalte lang die umständliche, beinahe gezierte Antwort zu geben: fast gar nicht. In der angespannten Situation im Jahrzehnt des Mauerbaus war eine klassische Städtereise für BRD-Bürger nur möglich, wenn sie Verwandte in Dresden hatten, die sie einladen konnten. Ansonsten konnte allein, wer eine Transitreise nach Prag oder einen Kuraufenthalt in Bad Berggießhübel gebucht hatte, Dresden ein paar Stunden lang besuchen. Achtzehn Jahre nach Kriegsende war die Hauptstadt Sachsens, zu diesem Zeitpunkt zum Bezirkshauptort in der DDR degradiert, damit aus westdeutscher Perspektive von der Karte getilgt, wofür auch die winzigen, historisierenden Stadtpläne sprechen, die die Merian-Redakteure dem Oktoberheft des Jahres 1967 beigaben. Dresden als Stadt ohne Ort? Fast scheint es so, als ob diese Formel zuträfe. Denn auch für die Bewohner der Stadt war Dresden in den 60er Jahren kaum existent. Das Fanal, der alliierte Bombenangriff vom 13. und 14. Februar 1945, der die Innenstadt in Schutt und Asche legte, hatte sich nicht nur im Stadtbild niedergeschlagen, sondern auch tief in die Gemüter der Bewohner eingebrannt. Noch heute bekommen ältere Dresdner Tränen in die Augen, wenn sie über die rauchenden Trümmer sprechen, auf die die Barockstadt am Morgen nach dem Angriff reduziert war. Stöbert man in Richard Peters 1949 erschienenem, berühmtem Bildband Dresden - Eine Kamera klagt an, so kann man sich noch heute das Ausmaß der Zerstörungen vergegenwärtigen. 1967 war zwar schon manches geschafft, aber viele der alten Bauwerke, so das Schloß oder die Semperoper, standen noch in Ruinen, und der größte Teil der Altstadt wurde von den SED-Oberen ohnehin nicht oder nur im Retortenstil wieder aufgebaut. Dresden damals, Dresden heute. Um die letzte Jahrtausendwende befaßte sich wieder ein Merianheft mit der Stadt Dresden. Was für ein Unterschied, allein in der Gestaltung der beiden Hefte. Im älteren dominieren schwarz-Weiß-Fotografien, hauptsächlich von den wiedererstandenen Barockdenkmälern der Stadt, und gediegen gestaltete Artikel über die Besonderheiten Sachsens, den Stadtmaler Bellotto, genannt Canaletto, über die Wettinerfürsten und die Pöppelmannschen Schloßanlagen der Umgebung. |

|

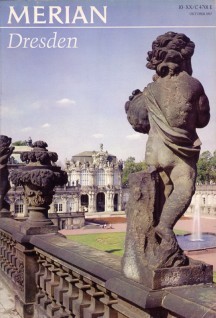

Gedanken von Peter Härtling, Erinnerungen an Otto Dix, dazu einige

Beilagen und ein paar Seiten Werbung für bundesdeutsche Firmen - so erstellte man

in den 60er Jahren ein Reisemagazin über eine Stadt, die unerreichbar im anderen

Teil Deutschlands lag. Fast gewinnt man den Eindruck, als wüßten die Blattmacher selbst keine Antwort auf die Frage, warum sie ausgerechnet Dresden wieder ins Programm nahmen. Oder verstand sich das von selbst? Auf dem Umschlag ist jedenfalls in zurückgenommener Farbgebung der wiederaufgebaute Zwinger zu sehen, darüber steht schlicht: "MERIAN - Dresden". |

|

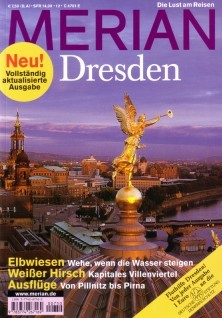

Heutzutage wird hingegen nichts mehr dem Zufall eines kollektiven

Generationengedächtnisses überlassen. Auf dem Cover der neuesten Ausgabe strahlt

dem potentiellen Käufer als Blickfang die goldene "Fama" auf der Kuppel der

Hochschule der bildenden Künste entgegen. Im Hintergrund erstreckt sich die

Prunkkulisse mit Hofkirche, Semperoper und der Moscheesilhouette der ehemaligen

Zigarettenfabrik Yenidze. Die wichtigste Information des Titelblatts scheint zu

sein, daß es sich bei dem Heft um eine "vollständig aktualisierte Ausgabe"

handelt - seit den Zeiten, als Dresden ein weißer Fleck auf der touristischen

Landkarte darstellte, ist viel Wasser die Elbe heruntergeflossen. Apropos Wasser - neben den zahlreichen bunt bebilderten Anpreisungen der Schönheiten Dresdens, die sich zwischen mächtigen Werbeblöcken durchschlängeln, findet sich ein Bericht über die Überschwemmungen des Sommers 2002. Es war, so liest man dort, gar nicht so sehr die Elbe, sondern das betonierte Flüßchen Weißeritz, das den Flußfischen einen Besuch in der Semperoper ermöglichte, wie ein taz-Cartoonist seinerzeit witzelte. Nicht mehr vorsichtiges Herantasten an eine politisch wie städtebaulich unklare Situation, sondern eklektischer Blickfang und klischeegeleitete Information - das scheinen die Absichten des aktuellen Merianheftes zu Dresden zu sein. Ohne Klischees kommt kein Reisemagazin aus. Es ist das schrullenbelastete Gemüt der Bewohner samt ihrer besonderen Sprache, das in den Vordergrund gerückt wird, gepaart mit den Eigenheiten der historischen Entwicklung und der Architektur. Das ist bei beiden Heften gleich. Der Abstand von mehr als einer Generation zwischen zwei Merianausgaben macht sich allerdings durchaus bemerkbar. Die Friedrich-August-Witze, die das 67er-Heft zieren, würden heute nicht mehr zum Inventar gehören. "Sie malen aber gomisch", läßt der Autor der Witzkolumne den sächsischen König anläßlich eines Ausstellungsbesuchs zu einem Künstler sagen. "'Majestät, ich sehe das so', antwortete der Maler. Der König (teilnahmsvoll): 'Und da gännsä nischd gegen duhn?'" Andere wohlwollend-verunglückte Vereinfachungen betreffen das gespaltene Verhältnis der Sachsen zu Preußen. So schreibt Rolf Schneider in seinem Artikel "Volute gegen Vorderlader", der das ältere Heft eröffnet: "Als Preußen schließlich, nach zweihundertjährigem Zögern, den von August vorgegebenen Import oberdeutschen Katholizismus nachholen wollte, brachte man es zu einem miserablen Kunstmaler aus Braunau nebst einigen wilden Bayern, die zwar Dresden zugrunde richteten, Preußen aber gleich mit und noch viel gründlicher: Preußen existiert seitdem nicht mehr, Sachsen aber, wir sagten es, existiert." Mittlerweile, so könnte man ergänzen, auch wieder in selbstbewußter grünweiß-schwarzgelber Freistaatlichkeit. Das Bedürfnis nach touristischen Vereinfachungen ist auch in postmodernen Zeiten ungebrochen. Äußerlich kommt es in etwas farbigerem Gewand daher, und die Autoren, die man mit der humorigen Explikation des Gemütszustandes befaßt, stellen pseudowissenschaftliche Erörterungen an. "Wo die Dresdenliebe ist, ist auch der Dresdenkitsch", schreibt etwa Thomas Rosenlöcher. Der Stadtliterat darf in der zeitgenössischen Ausgabe immerhin über die Liebe der zahlreichen Exil-Dresdner zu ihrer Stadt und den sogenannten "Sandsteinblick" faseln, der ihnen eigne. Das unscheinbare Artikelchen ist allerdings mit einer Warnung versehen. "Vorsicht vor Leuten, die immerzu 'Elbflorenz' sagen." Die vom "Landesfürsten" sprechen, wenn sie Milbradt meinen, und von der "Gläsernen Manufaktur", wenn sie die Phaeton-Schmiede des VW-Konzerns am Rande der Altstadt bezeichnen wollen. Damit haut der aufgeklärte Sachse seinen Auftraggebern ihr Produkt gleich wieder um die Ohren, denn ganz nebenbei: "Elbflorenz" und "Gläserne Manufaktur" sind Schlüsselwörter des Merianheftes und integraler Bestandteil der touristischen Kitschoffensive. Aber wie im Mittelalter den Hofnarren ist auch den Schriftstellern heute so manches zugestanden. Und so ziert Rosenlöchers Artikel das einzige Foto, das auf den nicht ganz unproblematischen Umgang der DDR mit den Kriegszerstörungen hindeutet: eine Aufnahme von drei Jugendlichen an einem Brunnen auf der Prager Straße, die in der Bildunterschrift euphemistisch "Fußgängerboulevard" genannt wird - wahrscheinlich weil sich keine Bezeichnung dafür finden läßt, die für die Absichten eines Merianheftes etwas taugt. Die Zeitschriftenmacher hätten ja in punkto Prager Straße auch Rosenlöchers Charakteristik der Plattenbauwüste, die seither das Bahnhofsviertel dominiert, aus seinem Buch "Ostgezeter" übernehmen können. "Besser, er" - der Besucher, der aus dem Zug steigt - "weiß gar nichts von der einstigen Pracht dieser Einkaufsstraße, die nach der ersten, der Bombenzerstörung, nur noch ein Pfad zwischen den Ruinen gewesen sein soll. Und nun, nach der zweiten Zerstörung, dem Abriß der ausgebrannten Fassaden, darstellt, daß Aufbau eben auch oft nur eine Form der Zerstörung ist. Eine solche Plattenkahlheit empfängt den Ankömmling hier. Ein notdürftig mit Springbrunnen kaschierter, steingewordener Bericht des Politbüros an das Zentralkomitee." Glücklicherweise ist Dresden nicht mit der Prager Straße identisch. Außerdem gewinnt man eine Ahnung von den Überlegungen, die zu dem besagten "Politbürobericht" geführt haben, wenn man Brigitte Jeremias' Artikel im 67er-Heft liest. Darin wird spürbar, wo die Bedürfnisse knapp zwanzig Jahre nach Kriegsende in einer Stadt lagen, die noch immer zu wenig Wohnraum hatte und die - was bis 1989 galt - ihre Altbauten in den Vorstädten verkommen ließ, um einen äußerst niedrigen Mietspiegel halten zu können. Wohnzimmer mit 25 Quadratmetern, Mieten von 90 Mark - das schienen Argumente, die die "Menschen von morgen", wie die Autorin sie nennt, trotz "Zementöde" verstanden haben.  Dresden-Neustadt, an der Theresienstraße Was hinter all den Buchstaben und bunten Bildchen liegt, ist eine Stadt mit einer langen, zwiespältigen Geschichte, deren jüngere Turbulenzen sie wie ein Erdbeben erschüttert haben. Das ist mehr als sichtbar, und das sollte man auch nicht vergessen, wenn man sich Dresden nähert - ob mit der Bahn oder über die Autobahn oder einfach nur durch die Lektüre zweier unterschiedlicher Ausgaben eines der wichtigsten Reisemagazine deutscher Zunge. In all diesem Gerede versteckt sich die Kunst, Bekanntes für Unkundige so aufzubereiten, daß diese eine Beziehung herstellen können. Was die Chose dann wieder ein bißchen spaßig macht, ist die Tatsache, daß die Aufbereiter solch schlichter Wahrheiten in der Regel selbst Unkundige sind, die sich nur vermittels ihrer journalistischen Wendigkeit auf die Insider-Seite schlagen. "In Dresden geht es jetzt erst richtig los!" resümierte erst kürzlich die Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in einem freundlichen Artikel über die Wirtschaftspotenz der Elbestadt, der gespickt ist mit lauter Erfolgsberichten von Firmen und Funktionären, die aus der Wende Kreativpotential geschöpft haben. Tatsächlich haben solche gewieften und zugleich täppischen Ruck-Artikel etwas Liebenswertes, aber sie produzieren eben auch eine Formel, die man sich hinter die Ohren schreiben kann. Schließen wir mit einem etwas anderen Blick auf das Ereignis am Anfang des Jahres 1945, das die Stadt für immer prägte. "Am Abend dieses 13. Februar", schreibt Victor Klemperer, der Dresdner Kronzeuge der jüdischen Auslöschung, in LTI, seinem Buch über die Sprache des Dritten Reiches, "brach die Katastrophe über Dresden herein: Die Bomben fielen, die Häuser stürzten, der Phosphor strömte, die brennenden Balken krachten auf arische und nichtarische Köpfe, und derselbe Feuersturm riß Jud und Christ in den Tod; wen aber von den etwa 70 Sternträgern diese Nacht verschonte, dem bedeutete sie Errettung, denn im allgemeinen Chaos konnte er der Gestapo entkommen." Patrick Wilden, 1. Mai 2004 Literatur MERIAN. Das Monatsheft der Städte und Landschaften: Dresden, Jg. 20, Heft 10, Oktober 1967 MERIAN Dresden, Jg. 52, Heft 12, aktualisierte Neuausgabe Dezember 2002 Victor Klemperer: LTI, Leipzig, 19. Auflage 2001 Thomas Rosenlöcher: Ostgezeter, Frankfurt/Main 1997 (= es 2003)

|